ソーシャルグッド実現に向けたR&D活動 手ザイン

- #ソーシャルグッド

- #フェアウッド

sustainability

手ザイン

ソーシャルグッド実現に向けたR&D活動

自分たちの手を動かし 木の新たな魅力を引き出す

日本の森を守りたい──誰もがその想いを持ってはいても、 それを自分がどう実現するかとなると、なかなか答えは見つからない。 だが、木材産地の人々とともに考え、 自らの仕事に木の新しい価値を込めるべく手を動かし続ける。 そんなアプローチをするチームがある。

木を使う文化が、どこかで途切れたんです

埼玉県飯能市。この一帯は古くから林業が盛んな土地として知られている。地元で代々林業を営んできた創林・前代表の井上淳治さんは、十数代目の当主。

「江戸時代には伐り出した木材をイカダに組んで、川を使い千住や深川の貯木場へと運んでいました。西の方角から川で運ばれてくるから西川材と呼ばれ、元禄の頃の文書には西川材の名前が残っています」

西川材は、江戸の中心部に届いたことで、江戸にとって木材の主要な供給源となる。木の質のよさもあって、林業が産業として確立したのも早かった。

「江戸で大火があるたびに、飯能は潤ったという話が残っているほどです。今は、スギ、ヒノキが中心ですけれど、かつてはサワラやマツなどもありました。この辺りは、樹の生育が比較的ゆっくりなので、それだけ年輪の幅が細かく、目が詰まった良質で堅い木材になります。堅いので、ひびが入りやすいという欠点もありますけどね。

それで、江戸期の中ごろには人工植栽が始まり、計画的に森をつくってきました。その頃の日本各地では、まだ樹を伐るだけの林業が多かったと思います」(井上さん)

林業は、苗木を植え、長期にわたって森を手入れし、管理して30年から60年くらいのサイクルで伐採、出荷していく。江戸期から連綿と続けられてきたこのサイクルに、異変が起きたのは戦後の高度成長期だった。

林野庁の統計によると、国産材の出荷量のピークは昭和30年代初めで、国内自給率は90%以上。その後、木材全体の需要そのものは伸びているものの、輸入材に押されて国産材の出荷量は激減。2000年ごろには、出荷量は最盛期の3分の1、自給率は18.8%(2002年)にまで落ち込んだ。現在は、回復傾向にあるが、それでも出荷量は最盛期の約半分に過ぎない。

日本の各地では、伐採期を迎えた森の樹が、行き場を失っている。 なぜ、国産材の需要はここまで落ち込んだのか。父親の跡を継いで、創林の代表を務める井上峻太郎さんは、生活の中で木の存在感が希薄になったことを挙げる。

「木の製品を身近に感じることが減りましたね。身近ではないので、スギなのか、ヒノキなのか樹種の違いも分からない人が多い。まして、それがどうやって手元に届いているのか、思いを馳せるところには至りません。木の価値、山や森の価値が伝わらないんですね」

峻太郎さんと同じ林業の専修学校で学び、まさに森の価値を伝えるために起業した西川ラフターズ・代表の若林知伸さんはライフスタイルの変化が大きいという。

「生活様式の変化が大きいと思います。住宅のつくりにしても、柱や梁が見える真壁から、石膏ボードとクロスで柱や梁を覆ってしまう大壁が主流になりました。テーブルや椅子などの家具類も無垢の木でつくられるものは少ないです」

現代人の生活に、これまでとは違う新しい形で木を浸透させていこうと、木製品の企画会社を立ち上げた、西川バウム・代表の浅見有二さんが続ける。

「やはり木を使う文化が、どこかで途切れたんですね。私の祖父くらいの時代には、木製の生活用品が多かったですし、無垢の木もかなり使われていた。その頃の人たちは、木の使い方やメンテナンス方法も分かっていた。

しかし、高度経済成長期以降は、プラスチックなどの新しい素材が入ってきて、せっかくの木製家具でも、傷がつかないようウレタン塗装をして売るようになる。安価な"つるつるピカピカ"のものを使い捨てるような文化になったんですね。その時に、木材関係の人たちが、ちゃんと木の価値を訴求するような製品を提案せず、むしろ"つるつるピカピカ"に寄せてしまったことがいけなかったと、私自身の反省も含めて思います」

浅見さんは、木製品にかかわる仕事を長くした後、現在は、従来の建築材料などとは違った木の流通を目指している。本来は、長期のサイクルで持続可能なはずの林業だが、使いみちのところを広げて、生産と消費のバランスを取らないと、循環していかないからだ。

そして、こうした産地の側の想いの一方で、木を使う側にも意識の変化が生まれ、少しずつ両者の連携が形になり始めている。

1回でも、産地に行ってみることが大切なんです

乃村工藝社が、「フェアウッド応援宣言」を発表したのは2010年のこと。空間づくりという、多量の木材を扱う仕事の会社として、木材の合法性や伐採環境の持続可能性に着目。「ノムラ木材調達ガイドライン」を策定することで、クライアントに対して間違いのないものを提供すると同時に、違法伐採や森林破壊を少しでも減らし、日本の森林の保護・育成につなげることで、社会に貢献しようという狙いがあった。

現在では、社内のフェアウッド活動は、多彩な取り組みへと広がり、全社的にフェアな木材調達を仕組み化する「木材調達チーム」、木の空間が人の心にどんな影響をおよぼすのか実証実験を行う「五感センスグループ」、そして産地と交流することでお互いの理解を深め、一緒に木材の新しい価値の創造を目指す「産地連携チーム」などが活動。他企業との共同プロジェクトも始まっている。

そのひとつ、「産地連携チーム」で活動するプランナーの梅田晶子さんは、早くから社内で環境問題に取り組んできたひとり。「フェアウッド応援宣言」を背景に、西川材の産地と具体的な交流が始まったのは、偶然だったという。

「会社がフェアウッド応援宣言を出した頃に、ある企画展があって、プランナーとして地域の木を提案してみたいと思ったんですね。でも、木の知識がないので、環境団体が共同で運営するフェアウッド・パートナーズに相談したら、"西川材、いいですよ"と創林さんを紹介されたんです。

その時は小さな仕事だったのですけれど、環境にも社会にもいいということで、提案そのものはお客さまに気に入っていただけました。その一方で、お客さまは、ささくれとか、虫とかをとても心配される。私も分からないので、そのたびに産地の方に聞いて、たくさんコミュニケーションをとりました。仕上がりは、木の存在感や香りがよくて、お客さまにものすごく喜ばれました」

この経験から、素材としての木を活かしていくには、使う側にもっと木の知識が必要だと考えた梅田さんは、社内で産地体験会を企画する。

「まず、1回でも行ってみることが大切なんです。それで、会社のいろいろなプログラムに産地体験会を組み込んでもらいました。2020年には、林野庁の補助事業として"もりまちドア"というプロジェクトを実施。

社内外から多くのクリエイターに参加してもらい、飯能、多摩、尾鷲の3カ所で大規模な産地体験会を開催しました。飯能については、若林さんにコーディネートしていただいて、それが西川材の産地と一緒に連携した最初でしたね」

「使わなきゃ」じゃなく、「使いたい」に

乃村工藝社の産地体験会は、毎年、新入社員の全員を参加させるほど社内に定着したが、その一方で、国産材を実際のクリエイティブにどうやって活かしていくか、という課題が残されていた。

乃村工藝社のデザイナー、井上裕史さんは、フェアウッドの活動を次に進める必要性を感じていたという。

「フェアウッドの活動には共感できるから、関わらせてもらうことにしたんです。でも、実際に国産材のスギ、ヒノキを使った事例は、社内のRESET SPACE_2(リセットスペース2)くらいしか見たことがない。まだ、みんな"自分ごと"になっていないんですね。

それで、自分たちの意識を変えたいなと、梅田さんと話をして、インプットするだけではなく、自分たちが木材で実験してみたいことを考え、それに必要な工具や材料を産地に持ち込んで、試行錯誤しながらアウトプットしてみる時間をつくることにしました」

RESET SPACE_2は、2021年に乃村工藝社の本社内で、社員たち自身の企画・デザインでつくられたコミュニケーションスペース。フェアウッド活動を反映し、国産材が使われたことはもちろん、乾燥中の角材を束ねたベンチや、酒蔵で見られるような形のスギ・ヒノキ玉、原木の見本など、社員に国産材を身近に感じてもらうための仕掛けが随所に配置された。ちなみに、角材ベンチは、西川バウムの浅見さんが考案した商品で、1年間の乾燥期間が終わるたびに、新しいものと入れ替えていく。

産地連携チームのアウトプットを模索する活動は、まず自分たちの手を動かすことから始まった。デザイナーの井上さんが続ける。

「僕たちは内装をつくるのが仕事ですけれど、内装材は直接見える素材なので、スギ、ヒノキを使うと、その色味からどうしても和のテイストが強く出るんです。例えば洋風のホテルなどで使うのは難しいし、柔らかいので、加工性がいい半面、傷もつきやすい。そこをどう乗り越えていくのか。

木の表情とかデザインを工夫することで、スギ、ヒノキの新しい魅力を引き出せないか、表面を加工したり、塗料を塗ったりして、実際に手を動かして実験することにしました。国産材を"使わなきゃ"じゃなくて、"使いたい"に持っていきたいんです」

普段はパソコンでデザインを生み出すデザイナーたちが、自らの手を動かしてデザインを試行錯誤することから、プロジェクト名は「手ザイン(てざいん)」。

同じく乃村工藝社のデザイナー、數坂幸生さんは、手を動かすことの意味をこう語る。

「人間ってやはり身体を動かすことで思考する生き物なんじゃないかと、僕は昔から思っていて、普段から、できるだけ絵をたくさん描いたり、模型をつくったりしています。場合によっては、施工も部分的に自分でやります。

それで、木が持つ素材の力に感銘を受けたこともあって、頭で考えているよりも、みんなで手を動かしてみようよと話し合ったところがスタートでした。実際に手を動かしていると、木に愛着がわきますね」

森の中を歩いているような展示を

「手ザイン」プロジェクトは、なにか製品を生み出すためのものではなく、国産材を活用する新しいノウハウを開発し、空間づくりに使える選択肢としてストックすることにある。まだ、スタートから日が浅く、試作品の数もそう多くはないが、それでもこれまでにないようなユニークな"作品"が登場している。

例えば、スギ板の表面に畳の目のような彫り込みを入れた床材。表面に陰影がつくことで、従来の和のテイストとは違う表情が出せる。

「針葉樹は強度が出ないので、床には使いづらいんです。へこんだり傷が入ったりするので、クレームになりやすい。それで、最初から傷つけてやろうという発想で、ちょっと畳みたいに見せるのもありだなと、やってみたんです。素足で歩くと気持ちいいですよ」(數坂さん)

あるいは、製材所で出る薄い端材を角材のように束ねた柱。端材の間に隙間をつくり、視線や風が抜けるスケルトン構造になっていて、インテリアに使いたいという。

そして、いずれの"作品"も産地へ通ったからこそ出てきた発想だと、デザイナーの井上さんは語る。

「製材所で出てくる端材を見て、これを何かに使いたいと思ったんです。それで、一番流通している105角の柱に見立てて、105角の柱とは違う付加価値を与えられないかと。いろいろと試して、透けるという機能を持たせてみました。軽さも価値ですね」

そして、手ザインチームと西川材産地との連携で、初の大きな仕事となったのが、2024年4月に東京ミッドタウン日比谷で開催されたイベント「木と生きる」の展示制作だった。

手ザインチームが構想したのは、まるで森の中を歩いているかのような空間。吹き抜けのアトリウムに、アーティストが制作した木の彫刻を配置し、それぞれの彫刻がウッドチップに包まれて立っているかのような演出をした。ウッドチップを踏みしめて彫刻に近づくと、木の香りが立ち込め、都心のビルとは思えない癒やしの空気感が漂う。

制作にあたっては、手ザインチームのコンセプトをどうすれば実現できるのか、産地側と細かな打ち合わせが幾度となく繰り返された。産地側の窓口になった浅見さんはいう。

「彫刻の周りに、木のチップが舞い上がったようなカーテンをつくりたいというんですね。幅3mくらいのネットに、ウッドチップをたくさん取り付けるのですけれど、通常の機械でつくるウッドチップでは小さすぎる。

チップのサイズを決めるところから、ネットへの取り付け方、ネットの設置方法まで、双方でテストして、知恵を出し合いながら、ひとつひとつ決めていきました。日ごろからの関係がなければ、図面だけもらってもつくれないですよね」

ものづくりが面白くなる!

デザインも設計図もパソコンでつくり、素材メーカーのサンプルから規格品を選んで仕様を決定する──こうした建築業界のルーティンに、木をつくる側と、使う側との連携はどんな変化をもたらすのだろうか。 創林・前代表の井上さんは、ものづくりが面白くなっていくことに期待する。

「最近、設計士さん、大工さん、製材屋さん、それに林業の私とで意見交換する機会があったんです。今の建築は、先に設計が上がってきて、それに合わせてみんなが動くけど、プランづくりの段階から関わらせてもらえば、大工さん、製材屋さん、林業のそれぞれに提案できることがある。アイデアも出せる。より、いいものがつくれるねと意見が一致しました。

だから、どういうものをつくりたいのか、最初のコンセプトを伝えていただければ、こちらからも発信できる。デザインする人たちとキャッチボールをしていけば、ものすごく面白いものがつくれるんじゃないかと思っています」

西川ラフターズの若林さんは、規格材じゃない木材の使いみちが広がるという。

「規格材は、流通量が見込めるのである程度はストックされています。でも、そうじゃない特殊な材を使いたければ、森から採ってこなければならない。森にはどんなものがあるのか、採ったものが、どのくらいの時間で使えるのかなど、使う側と産地とが交流することで、初めて分かりますし、分かることで使いみちも開けてくるのではないでしょうか」

そしてなによりも、産地の意識が変わる可能性があると、創林・代表の峻太郎さんはいう。

「木とか林業の世界にどっぷり関わっていると、なかなか思い浮かばない発想があるんです。やはり昔ながらの使い方、和風建築などの使い方しかできない頭になっている。使う側との交流は、そこに風穴をあけてもらえる、斬新なアイデアをいただけるという意味で、すごくありがたいと思っています」

逆に、木を使う側では、産地への想像力が働くようになった意味が大きいと、乃村工藝社の梅田さんはいう。

「産地に通ってみることで、つくる側への想像が働くようになりますね。例えば、黒芯は人気がないという話を聞いて、黒い木が好きなデザイナーが、じゃあそれを10本お願いしますでは、困らせてしまっているのかもしれません。製材所の現場で、黒い木がどうやって出てくるかを知れば、それを集めることの大変さも分かってくる。使いたいのなら、産地にとっていい形での集め方を相談しなければなりません。

交流が進むにつれて、みんな少しずつそういうことが想像できるようになってきましたし、デザイン的な価値も上がってきました。飯能で、産地の方々とクリエイターとが日常的に交流し、一緒にさまざまな試作ができる場所をつくれないかなと考えています」

江戸期から現代へと時代は遷り変わっても、飯能が東京に近い木材産地であることに変わりはない。そこには、木という素材が持つ新しい可能性を切り拓こうとする人たちが、集まり始めている。

(2024年6月取材。記事の肩書は取材時のものです)

取材・文=能勢 剛(『日経トレンディ』元編集長)

写真=©Kenta Yoshizawa

プロフィール

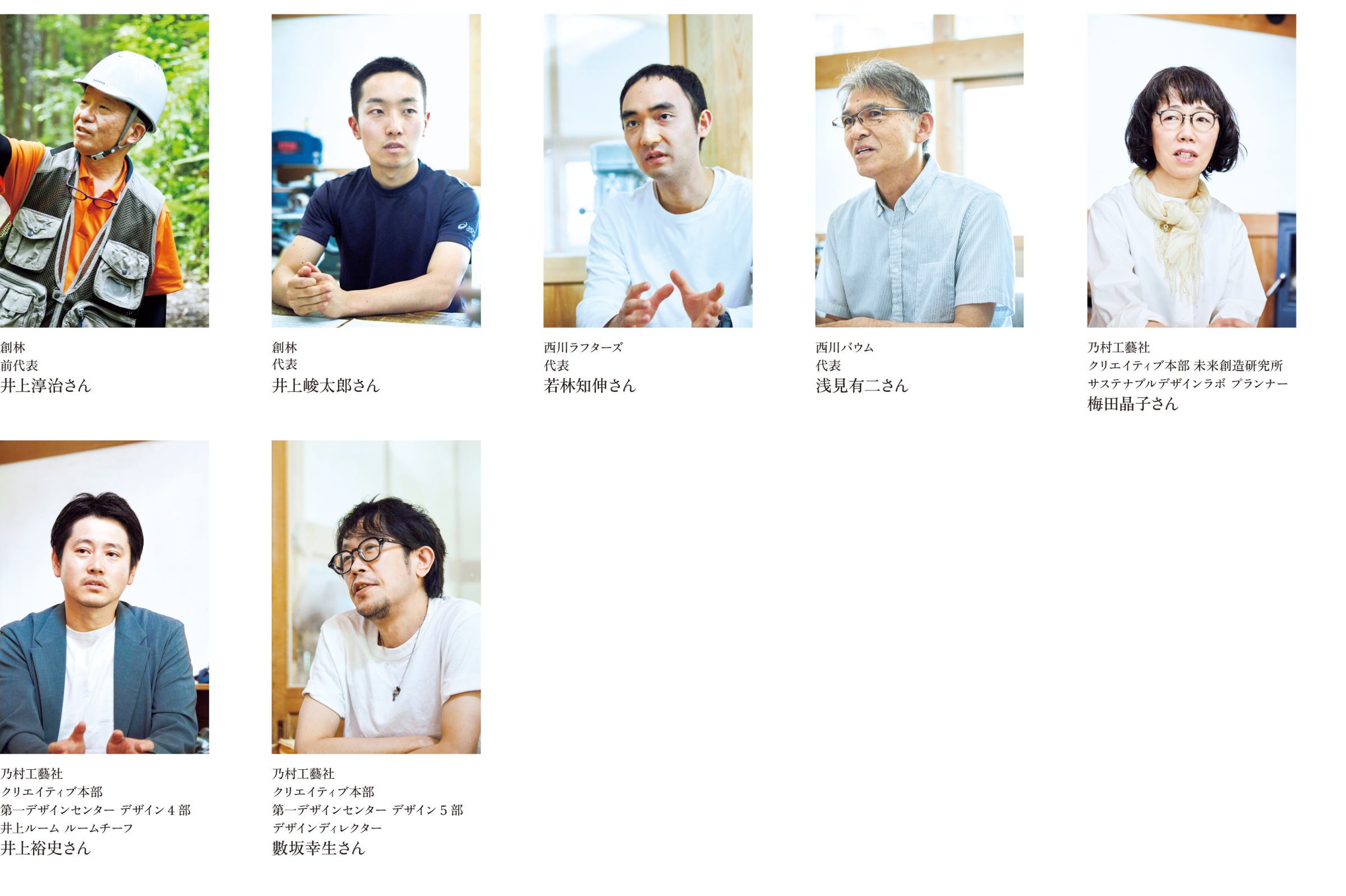

創林

前代表井上淳治さん

創林

代表井上峻太郎さん

西川ラフターズ

代表若林知伸さん

西川バウム

代表浅見有二さん

乃村工藝社

クリエイティブ本部 未来創造研究所 サステナブルデザインラボ プランナー梅田晶子さん

乃村工藝社

クリエイティブ本部 第一デザインセンター デザイン4部 井上ルーム ルームチーフ井上裕史さん

乃村工藝社

クリエイティブ本部 第一デザインセンター デザイン5部 デザインディレクター數坂幸生さん

Media乃村工藝社のメディア

- 乃村工藝社SCENES

お問い合わせ/お見積もり依頼/資料請求は下記よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせの多いご質問や、よくいただくご質問は別途「よくあるご質問」ページに掲載しておりますので、

ご活用ください。