─見て触れられる[ジブリの世界]

- #中部

- #デジタルテクノロジー

川原 正毅乃村工藝社

クリエイティブ本部 エグゼクティブクリエイティブディレクター

藤井 聖登乃村工藝社

コンテンツ・インテグレーションセンター テクニカル・ディレクション部 第3ルーム 主任

ホラ ラトゥル乃村工藝社

クリエイティブ本部 設計統括部 設計2部 建築設計課 主任

村田 陸乃村工藝社

営業推進本部 第三事業部プロダクト・ディレクション2部 第2課 主任

藤沼 泰裕乃村工藝社

営業推進本部 第四事業部 プロダクト・ディレクション1部 第2課 主任

河合 優菜乃村工藝社

営業推進本部 第一事業部 営業1部 第1課 主任

杉浦 亮二乃村工藝社

営業推進本部 中部支店 プロダクト・ディレクション部 主任

technology&engineering

ジブリパーク「ハウルの城」

愛知・長久手市

アニメーションの物語を 現実世界でつくり上げる

2024年3月、ジブリパークの新しいエリア「魔女の谷」がオープンした。魔女が登場するスタジオジブリ作品をイメージしたヨーロッパ風の街並みには、『魔女の宅急便』の「グーチョキパン屋」や「オキノ邸」、『ハウルの動く城』の「ハッター帽子店」、『アーヤと魔女』の「魔女の家」などが立ち並び、奥まった一角には「ハウルの城」が作品世界そのままに生きもののような威容を見せている。アニメーション作品の世界観を、リアリティをもって実際の建造物に表現していく─そのためには、どんな創意工夫やチャレンジがあったのか? 造形を担当した乃村工藝社チームのメンバーに話を聞いた。

工芸品ではなく、怪しい工業製品を

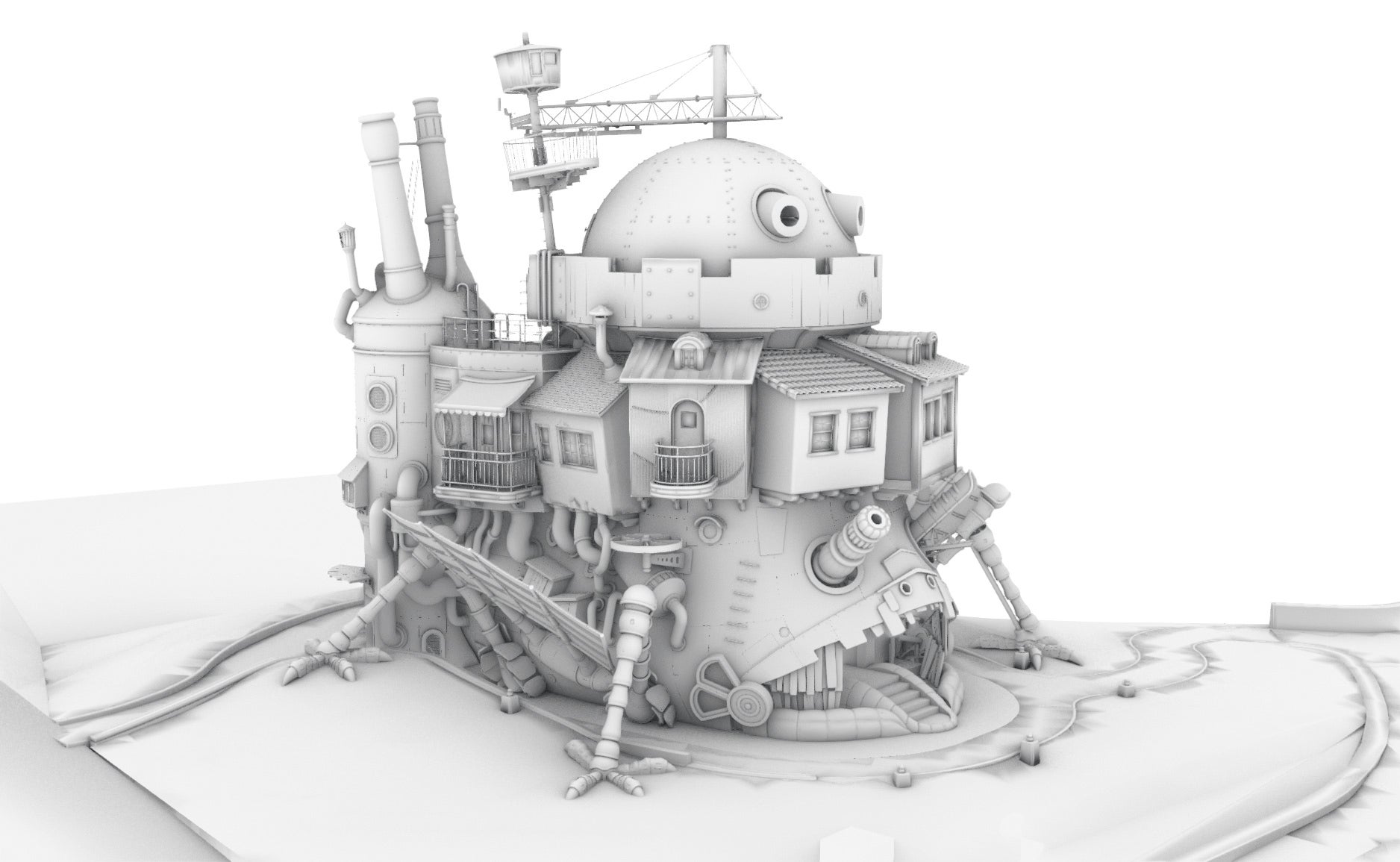

プロジェクトの第一歩は、作品中では2次元で描かれている「ハウルの城」から立体造形としてのデザインを起こすために、スケッチを作成するところから始まった。ジブリパークの制作全体を指揮した宮崎吾朗監督と対話を重ねながらイメージを詰めていったのは、乃村工藝社チームの責任者でもあるエグゼクティブクリエイティブディレクターの川原正毅だった。

「吾朗監督とのクリエイティブワークは、最初は手探りでスタートしました。まず、吾朗監督が描いた3面図のようなデザイン画があったんです。それを見ながら、映画に出てくる城のイメージそのままに、ディテールをいろいろとのせたスケッチを描きました。すると、『こうじゃないなあ』という反応で、あれっ? って。そこで、背景のストーリーを共有されました。

今回の城は、作品中でさまざまな出来事があって、最後にハウルとソフィーが飛んでいく映画のラストシーンのつづき。物語の進行とともに、つきものが落ちて、余計なものがそぎ落とされて、最後に安住の地としてこの谷に降りてきた。だから、作品の冒頭に出てくるモンスターのような城ではないんです、と。それで、一旦、スケッチを白紙に戻して、優しげな表情の城を描き直したんです」

川原が描いたスケッチは吾朗監督に送られ、それに吾朗監督が色ペンで修正指示を描き込んで戻す。ハウルの城の各部分について、そんなキャッチボールが半年から1年くらい延々と繰り返された。そこでは、単に形を詰めるだけでなく、造形的なテイストをどうするのかも、重要なテーマだった。川原はいう。

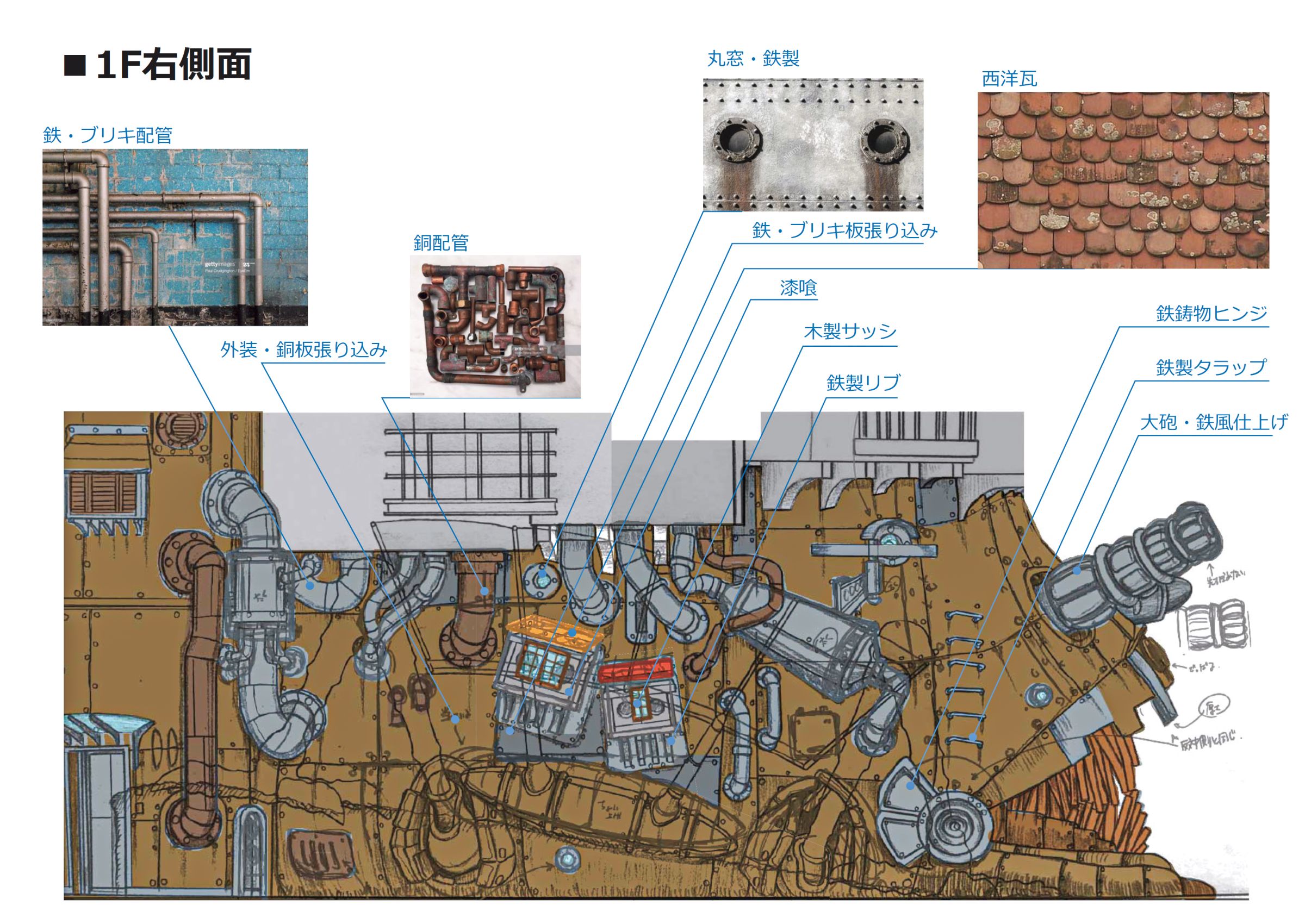

「銅板が多用されることもあって、最初のころは、わりと金属工芸品的なものづくりで考えていました。でも、吾朗監督は、そうじゃない、例えば、ロシアの装甲巡洋艦なんだと。つまり、クラフトではなくて、武骨な工業製品。分厚い鉄とか銅とかの塊を寄せ集めてつくったような、怪しい工業製品のイメージなんですね。それで、感覚がつかめて、デザインを起こしていくことができました」

設計図に、作品の世界観をも落とし込む

川原が描いたスケッチは、チームで図面に起こしていく。最初は2D図面を描き、そこからさらに3D図面をつくっていく。制作設計は、主に造形的な設計をテクニカル・ディレクション部・第3ルーム主任の藤井聖登が担当し、構造的な設計を設計2部・建築設計課主任のホラ ラトゥルが担当した。最初にスケッチを見た時、藤井は難しさを感じたという。

「これまでも、いろいろなものをつくらせてもらってきたんですけれど、これは設定されている世界観の具現化が難しいなと思いました。吾朗監督がおっしゃるように、作品のラストシーンの次のイメージでなければいけない。そこを設計的な解釈で線を引いていく。どうやって納めるかもありますけれど、どういう形で、どういう見せ方をするのか。それを図面に落とし込まねばならないわけですから」

構造設計を担当したホラは、別の意味での難しさを感じたという。

「僕は実施設計というフェーズから参加したのですが、前段階として地震や風に対する強度なんかを解析するんです。でも、ハウルの城はすごく有機的な形をしているので、通常の建築で使われる基準では心配だったんですね。

例えば、風圧に対しては見付面積といって、建物正面の最大面積で計算するのですが、ハウルの城の見付面積ってすぐには分からない。それで、新しいソフトを使って、自分でも勉強しながら、有機的な形でも解析できるソフトを開発しました」

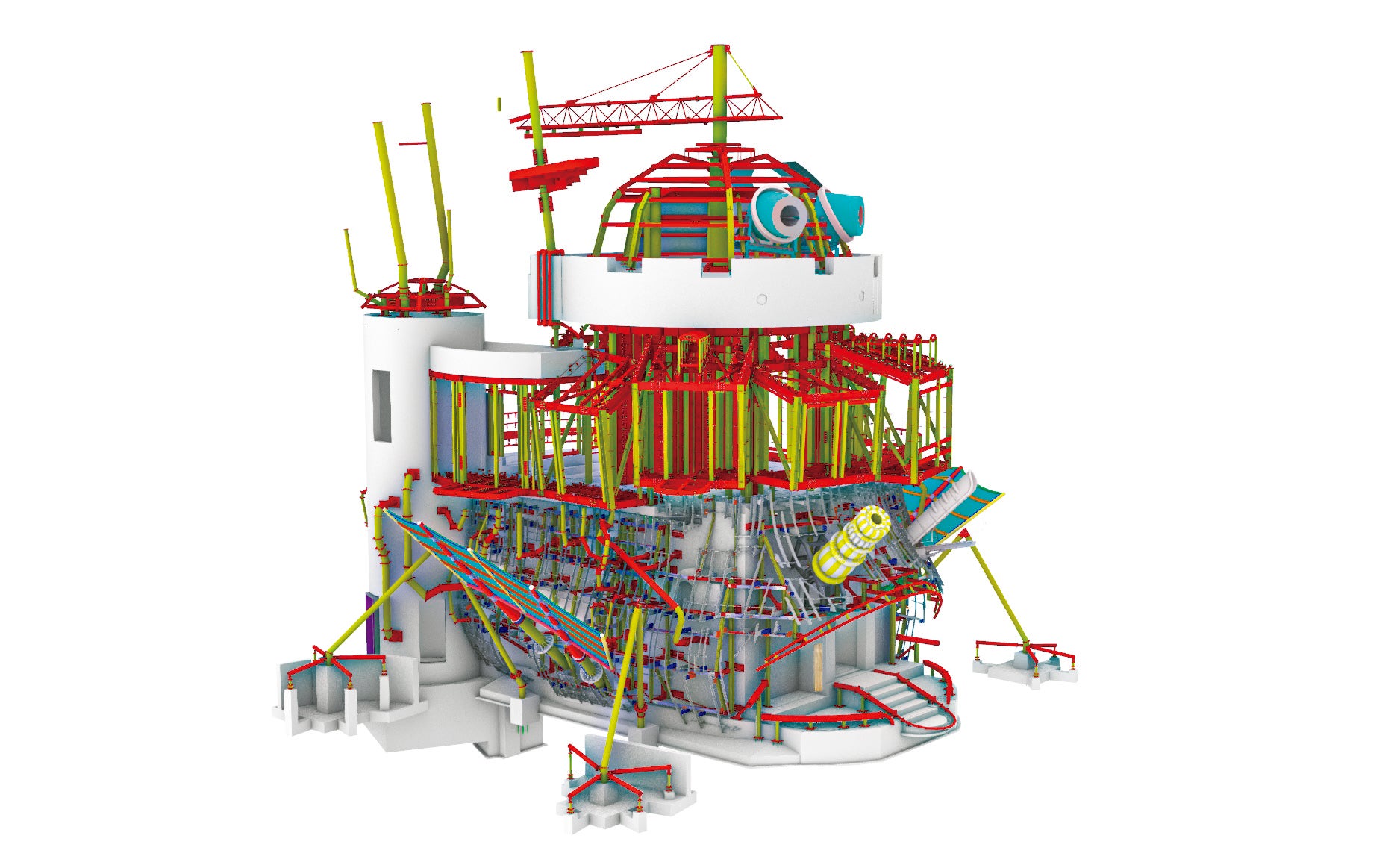

ハウルの城は、内部にお客さまが入れるように、建築としてつくられている。内側にコンクリート製の躯体があり、その外側に造形物を取り付けた構造だ。そして、造形物も含めた全体として建築要件を満たしている。全体設計と構造・設備の設計は日本設計、全体の施工は元請である鹿島建設、外側の造形・メカ部分の設計・施工および建物内部の演示は乃村工藝社がそれぞれ担当。スタジオジブリも含めた全関係社が一丸となってプロジェクトの課題に取り組み、解決策を議論し、ものづくりを進めていった。ホラが続ける。

「複雑な造形だけに、ソフトウエア的な解析だけではなく、日本設計さんと鹿島建設さんが実験用の模型をつくって、風洞実験をされたんです。そうしたら、城の後ろのほうで上に突き出ている2本の煙突の負荷が、設計値よりも高かった。有機的な造形だと、風の当たり方が全然違ってくるんですね。風洞実験の結果に合わせて、設計を見直しました」

造形的な設計と構造的な設計とを図面に取りまとめ、鹿島建設、日本設計とすり合わせていく役割は、プロダクト・ディレクション2部・第2課主任の村田 陸が担った。チームに参加した村田が、いきなり直面したのは鉄骨の設計だったという。

「僕が参加した時には、躯体の形は決まっていました。でも、その躯体には外側の造形パネルを支えるために、ものすごい数の鉄骨を取り付けなければならない。鉄骨の躯体への取付け施工は鹿島建設さんがやるんですが、鉄骨そのものの設計は、外側の造形に合わせて乃村工藝社チームで1本ずつ詰めていく。その上で、日本設計さんの構造担当者とのすり合わせも必要です。

結局、背面のエレベーターのところ以外は、躯体の胴体まわりに、半円を変形させたようなナスビ型の鉄骨がぐるりと取付けてあります。すごい数がありますが、取り付ける造形パネルの形が違うので、鉄骨も同じ形のものは1本もありません」

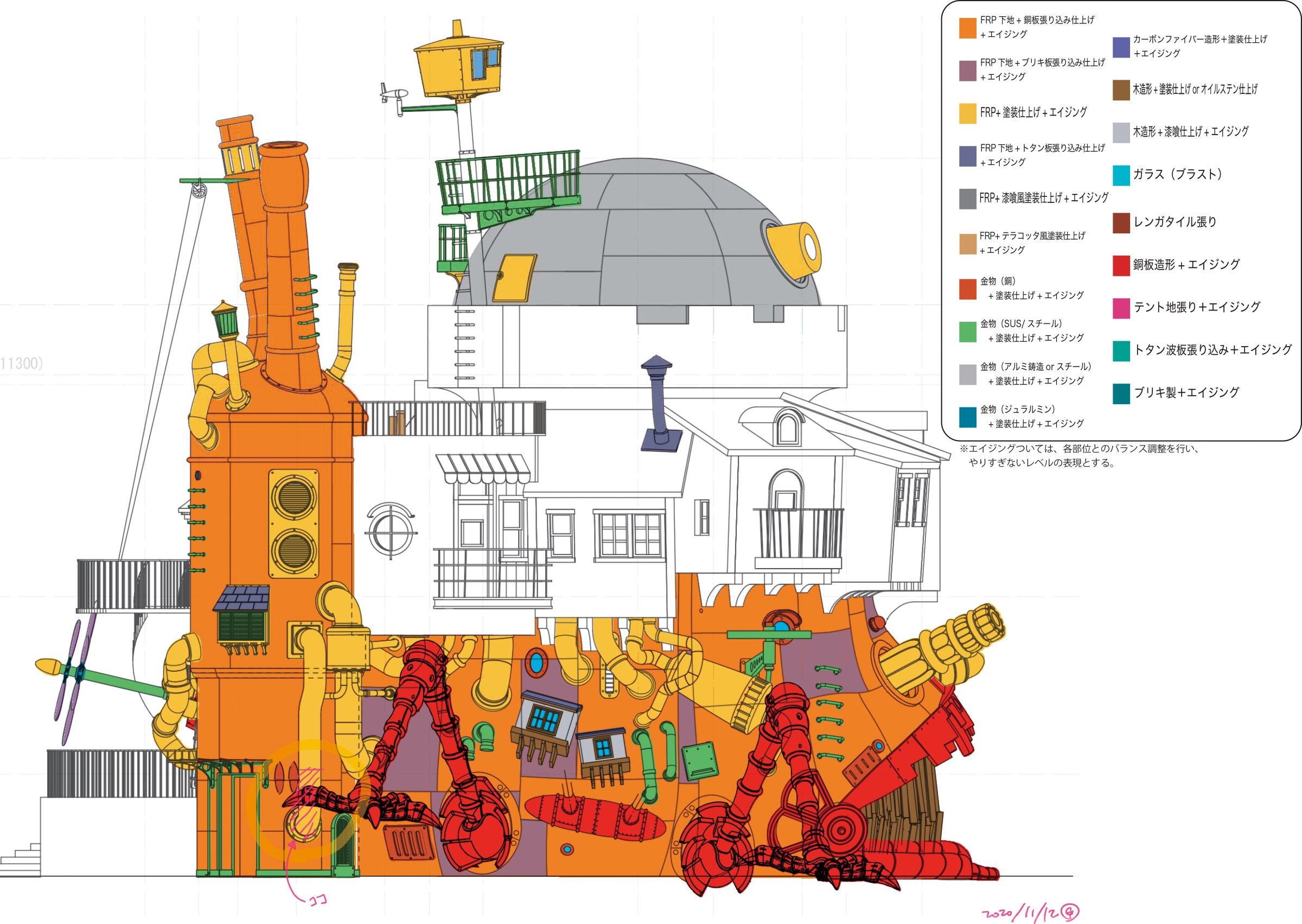

可能な限り、本物を使う

図面から実際のものをつくっていくのに、工期や予算管理など、現場で考えねばならないことはたくさんある。ハウルの城の場合は、まず素材の選定が最初の大仕事だった。制作責任者として、真っ先にプロジェクトに参画したプロダクト・ディレクション1部・第2課主任の藤沼泰裕は、作品の世界観をどうつくり上げるのか、頭を悩ませたという。

「できるだけ本物を使いたいというのが吾朗監督の希望ですから、使えるところには、ほとんど金属を使っています。例えば、トップの砲台ドームは、質感や重量感を考えて、アルミの鋳造にしてあります。全部、型から抜いたパネルで組み上げました。なかなか普通ではやらないつくりですね。

胴体まわりのパネルや脚は銅板。重量や安全性、あるいは耐久性、工期、コストを考えて一部にFRPを使いましたが、造形用の素材の9割が金属になりました。

素材選びは、設計やデザインにも直結しますから、チーム内で詰めながら、吾朗監督への提案をまとめていきました」

素材選びと並行して、工期の計画段取や協力社の選定も行われた。藤沼がいう。

「こういう複雑な形と素材、なにより世界観が大事なプロジェクトですので、まずどこの会社さんにお願いしようかと、協力社の選定にかなり迷いました。パーツの点数が多いので、最終的にお願いした協力社は55社。発注作業だけでも大変でした。工期も、鹿島建設さん、日本設計さんと連携し、承認を受けながら進めていくので、うまく納めるのが大変でしたね。

なによりも、最終的な完成イメージは、吾朗監督の頭の中にあるものなので、監督が納得しないと前には進めない。そこをどのようにスケジュールを組んで確認していくか、難しい部分ではありました」

営業担当者として、こうした制作の動きを支えながら、営業1部・第1課主任の河合優菜は、いよいよものづくりが始まったことを実感したという。

「このプロジェクトは、最初は川原さんたちデザインチームと営業だけでスタートしました。デザインスケッチのブラッシュアップなどは進んでいくのですが、これまでにないプロジェクトですから、営業としては、これが本当に、ものとしてつくれるという実感がなかったんですね。でも、プロジェクトに、最初に藤沼さんが加わり、マスター工程を引いてくださった。その工程表を一緒に鹿島建設さんに持っていった時に、つくれるかもしれないと思いました。それから、チームの皆さんが続々とプロジェクトに参画されて、ハウルの城のイメージに具体的な肉付けをどんどんしていく。一気にものづくりが始まったような感じがありました」

なんともならないところが一番面白い

造形部分の施工は、3D設計図をもとに工場で制作したパネルを搬入し、現場で躯体の外側に組み上げていくというもの。しかし、そこにはさまざまな苦労と工夫とがあったという。現場の施工を仕切った中部支店プロダクト・ディレクション部主任の杉浦亮二が語る。

「パネルとしてのディテールや形状は、工場でつくってくるのでちゃんと仕上がっているんですけれど、あの有機的な形を、現場でどうやって図面どおりに設置していくのか、そこが難しいところでした。既定の場所にポンと収めて終わりではないので。 当然、図面の寸法と躯体の寸法とのズレもありますし、パネルの制作では、いろいろ“逃げ”というか、動くようにつくっているので、それを所定の位置にきちっと納めるために、精密な位置決めが必要でした。

特に砲台ドームと胴体パネルですね。胴体パネルは、各パネルの4点について、3D図面上でデータをつくってあるので、各ポイントのXYZ座標を数値として設計からもらって、それを現場で実測しながら組んでいきました。常に測量屋さんがいて、4点の位置を実測してもらうんです。通常のカーテンウォールや外壁を設置する作業とは、比較にならないくらい時間がかかりました」

正確な位置は決めたものの、取付け作業がまたひと苦労だった。杉浦が続ける。

「3Dで確認しながら、ちゃんと取付け作業ができるようには設計しているんですけれど、どうしてもパネルの裏側に人が入って留めないといけない。躯体とパネルとの隙間がほんの少ししかなくて、そこに入って金物をひとつひとつ留めていく。職人さんたちも、かなり苦労をしていました。ちゃんと納まるべき所に、きちんとものを納めることが、簡単なようですごくハードルが高かったですね、この現場は。

それでも、現場で組み上げていくと、あれっ? というケースが出てくる。そういう場合は、現場でカットしたりもしますが、造形的に不自然にならないよう、チーム内で知恵を出し合ったりしました。左脚の付け根と階段の腰パネルの取り合いは、相当に苦労しましたね。脚が先にあって、階段のパネルを設置していくと、脚に干渉してパネルが納まらない。納期的にはギリギリのところにきていたので、とりあえずパネルをカットせざるを得ませんでした」

しかし、パネルをカットしたままでは、せっかくの造形が興ざめになってしまう。杉浦たちと一緒に解決策を模索したのは藤井だった。

「階段のパネルを切ってしまったので、そこに穴が空いている状態なんです。もう明らかに建物みたいになっている。どうしようかという話になって、吾朗監督に相談したら特に指示はなくて、うまくやっておいてとおっしゃる。時期的に最後のほうでしたから、それまでに十分な意思疎通をしてきたことで、任せていただけたのだと思います。

それで、造形的なイメージで考えていくと、この城は生きものなので、やはり生きている感じがいいんじゃないか。あたかも壁に脚がぶつかって、クシャけたような動きがある感じにしてみましょう、と吾朗監督に提案しました。監督からOKが出て、急いでやってみました。

結果的に、ハウルの城の見どころがひとつ増えた感じになって、評判がいい。やはり“なんともならないところ”が一番面白い。現場で、みんなで考えて納めたところが、いい味になっていたりします」

ちなみに、入り組んだ複雑な造形だけに、干渉する部分はどうしても出てくる。それを少しでも事前に対策するために、藤沼が毎日、3D画像をチェックしたとホラはいう。

「藤沼さんは、毎日、3D図面を1枚ずつチェックしていました。躯体と造形パネルとが干渉した場合は、躯体のコンクリートを削るわけにはいきませんから、造形パネルのほうを変更する。日本設計さんとの連携もありますし、建築基準法上の手続きを行った建物ですから、設計変更は関係各社と共有しなければならない。結構、たいへんな作業になるんです」

制作現場で“寄せ集め感”をつくり込んでいく

ハウルの城の胴体や脚は、リアリティを追求するため、ほとんどが銅板で覆われている。しかし、銅は複雑な形状の外板には向かない素材だ。そこで、藤沼は独特な工法を考案する。

「銅板は柔らかいので、胴体パネルの形状がキープできないんです。それで、下地にFRPを入れて、そこに銅板をかぶせて形をキープしています」

そのアイデアを聞いた藤井は、最初はうまくいくのかなと思ったという。

「でも、実際にはその方法しかなかったんです。いきなり銅板を曲げても、自分たちがイメージする立体感は出ないんですね。下地のFRPで形をつくっているからこそ、あのボリューム感が出せるんです」

胴体パネルに使われた銅板は厚さ1mm。脚の部分は厚さ2mmの銅板を木型でたたいて制作し、FRPなしで直接骨組みに取り付けた。取り付けには精度が求められる一方で、ハウルの城のイメージである“寄せ集め感”や“ガタピシ感”も現場でつくり込まれていった。藤沼がいう。

「パネルとパネルの隙間が空いていたり、段差があったりする場所も、一応、設計図上で決められていました。パネルの段差は4段階とかね。ただ、設計のルールを守りながら、実際には現場の判断で、武骨感が出るように調整することは、よくありました」

胴体パネルには、ところどころで分厚い銅板がめくれ、浮き上がっているようなデザインが盛り込まれている。図面には指定があるものの、現場で繊細な調整を重ねながら、1mmの銅板でつくっているのに、分厚い銅板を溶断したようなリアルさを表現した。それができたのは、チーム全員が世界観を共有していたからだと川原はいう。

「つくるものの世界観を全員が理解して、現場判断で、どんどん質を上げていってくれる。 クリエイティブも制作も、ものづくりに同じ目線で取り組むことは、意外にありそうでなかったかもしれません」

造形パネルの取付けと並行して、城の外側の演出をどうするかのプランも練られていった。ハウルの城には、砲台の回転や大砲類の上下動などの動き、城の内部に入ると聞こえてくる音、外側の数カ所から噴き出す霧など、城が生きものであることを思わせる仕掛けが施されている。これらも、吾朗監督と世界観をすり合わせながらつくり込んでいったと川原はいう。

「吾朗監督からは、派手に動かすのではなく、割と静かに動き、たたずまいの中で似合うような動きにしたいといわれていたのですが、意外とそこの表現は難しかったです。

例えば砲台を回すにしても、スムーズに動かすのではなく、城の世界観に合わせてガタピシ動かしたい。回す機構は立体駐車場のターンテーブル用のメカを使ったのですが、本来はスムーズに動くようにできていますから、コンピュータ制御で動きを、あえてガタガタ感がでるようにコントロールしました。

音のつくり方にしても、当初は、作品冒頭のモンスターのような城のイメージに引きずられたところがあって、試聴した吾朗監督から“ちょっと怖いかな。もっと軽さや笑い、ギャグの感じがほしい”と修正希望があり、ゼロからつくり直しました。最終的には、火の悪魔であるカルシファーが、なんとか城を動かそうと頑張ったのだけど力尽き、“こりゃダメだ”とつぶやく声や、吾朗監督がビンを笛のように鳴らした音までサンプリングしてつくり込んであります」

海外のテーマパークとは真逆の価値を

こうしてハウルの城は完成した。オープン時には、スタッフとその家族もジブリパークを訪れた。

「子どもたちを連れてきたら、スケール感とつくり込みに感動していました」(藤沼)

「両親と妻とで来ましたけど、父が、こういう形に残るものに携われてよかったねと」(村田)

「娘がソフィーのような服装で来てくれて、ものすごく喜んでくれました」(川原)

など、作品世界を形にできた感慨を家族とともに噛みしめた。 営業担当の河合は、魔女の谷オープン日の朝、ゲートが開いた瞬間に涙が出たという。

「入社してすぐにジブリパークの担当になって5年。ようやく完成して、そこにお客さまが入っていく姿にものすごく感動しました。人に楽しんでいただける、人の記憶に残る場所をつくる仕事はやりがいがあるし、それをやらせていただけるのは幸せだなと思います」

ハウルの城も含めてジブリパークには、海外のテーマパーク関係者が、よく見学に訪れる。そのアテンドをすることが多い川原は、驚きと戸惑いの反応を示す見学者が大半だという。

「一般的なテーマパークの運営と真逆なアプローチを、このパーク全体が行っているという感想ですね。情報量が多すぎて整理できないとも。普通のテーマパークであれば、お客さまは見るだけで、ほとんどの展示物には触れられない。造形の素材も、本物の金属などではなく、FRPが主体になる。

でも、ジブリパークでは、机の中の小物まで本物をちゃんと入れて、お客さまが触れられるようにしている。基本的に本物─それが、このパークのすごいところです。素直に本物としての迫力とか、つくり込みの迫力に、海外からの見学者は刺激を感じたり、ショックを受けたりするんですね。そういう密度のあるクオリティをつくり込む。そのお手伝いを、我々みんなでできたということが、本当によかったなと思います」

(2024年7月取材。記事の肩書は取材時のものです)

写真・図版©Studio Ghibli

※ジブリパークは日にち指定の予約制です。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://ghibli-park.jp/

プロフィール

川原 正毅乃村工藝社

クリエイティブ本部 エグゼクティブクリエイティブディレクター

藤井 聖登乃村工藝社

コンテンツ・インテグレーションセンター テクニカル・ディレクション部 第3ルーム 主任

ホラ ラトゥル乃村工藝社

クリエイティブ本部 設計統括部 設計2部 建築設計課 主任

村田 陸乃村工藝社

営業推進本部 第三事業部プロダクト・ディレクション2部 第2課 主任

藤沼 泰裕乃村工藝社

営業推進本部 第四事業部 プロダクト・ディレクション1部 第2課 主任

河合 優菜乃村工藝社

営業推進本部 第一事業部 営業1部 第1課 主任

杉浦 亮二乃村工藝社

営業推進本部 中部支店 プロダクト・ディレクション部 主任

Media乃村工藝社のメディア

- 乃村工藝社SCENES

お問い合わせ/お見積もり依頼/資料請求は下記よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせの多いご質問や、よくいただくご質問は別途「よくあるご質問」ページに掲載しておりますので、

ご活用ください。