拓展创作者的创造力,打造超越人类双手的概念设计。

吉田圭介乃村工艺社

创意总部内容整合中心创意指导部2号房间BIM概念设计团队未来创造研究所NOMLAB设计师/概念设计工程师

技术与工程

拓展创作者的创造力,打造超越人类双手的概念设计。

计算概念设计

对于乃村工艺社,计算概念设计是拓展创造力可能性的重要工具之一。我们并非仅仅为了提高效率和节省人力而使用计算机,而是利用计算机来拓展创作者的创造力。这为“空间概念设计”和“空间体验”开辟了新的可能性。

计算概念设计究竟涉及哪些内容?我们请乃村工艺社的设计师吉田圭介(Yoshida Keisuke)为我们讲解概念设计制作的具体流程。吉田圭介很早就开始从事计算概念设计工作。

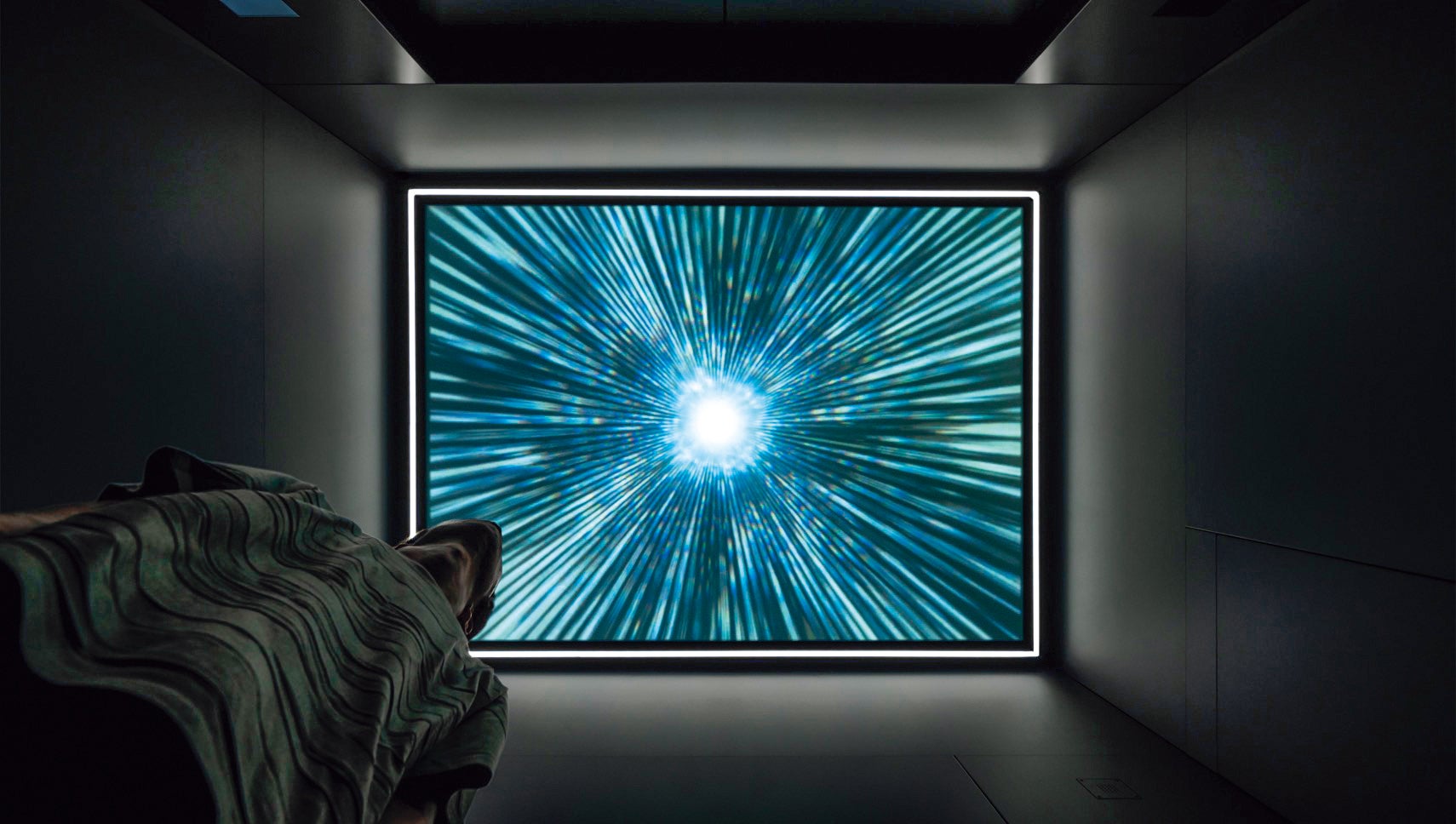

每时每刻都在生成樱花树的空间体验

广场上装饰着超过1000盏原创LED灯,闪烁着如同盛开的樱花般的光芒。正如天然樱花树会随着阳光、风、季节和时间的变化而变换形态,这些LED灯也仿佛拥有生命一般,随着风的吹拂而流动,逐渐褪去,如同樱花凋零,待所有花朵凋谢后,又会重新绽放。灯光下方设有一个水池,四周环绕着立体音效。许多人坐在附近的椅子上,享受着这光影交织的空间。

涩谷樱花舞台于2024年7月开幕,与JR涩谷站直接相连。位于Nigiwai舞台内的樱花合唱团已成为游客们放松身心的好去处。吉田圭介与一家合作公司共同负责该项目的空间概念设计。

在尊重涩谷文化和樱丘地区历史的同时,我们概念设计成一个永久性的环境展示装置,并将在城市中长期扎根。计算机不仅能感知温度、湿度、降雨和风力等天气变化,还能感知广场上的人流以及邻近车站站台列车的到达和离开,并生成时刻变化的灯光和声音显示。显示内容时刻变化,因此相同的行为永远不会重复。

计算机与概念设计。计算机已成为概念设计领域不可或缺的工具。计算机的使用方式多种多样,从简单地替代纸笔到在计算机上模拟3D模型。其中,计算概念设计是指设计师将计算机作为一种创意工具,作为大脑的延伸。

最近,利用计算机进行建筑和空间设计的BIM(建筑信息模型)引起了人们的关注,但吉田表示,尽管BIM和计算概念设计是相邻的领域,但它们使用计算机的方式不同。

人们常常误解,但BIM和模型信息完全不同。BIM是一个将所有信息与模型信息关联起来的系统,它能够让工作更高效、更便捷、更精准、更准确地完成。项目中的每个人都使用BIM作为通用平台。可以说,这是信息“民主化”的一个方向。

相比之下,计算概念设计是指设计师利用计算机来创造超越人手能力的全新概念设计。例如,在构思概念设计概念时,设计师可能想要创作类似瀑布或天空的作品。设计师可以手绘图像,但他们更倾向于编写程序来呈现瀑布或天空的景象。以瀑布为例,水流和水雾的呈现方式取决于程序的编写,因此最终的作品可能因设计师的不同而呈现出截然不同的效果。

虽然不可能手工绘制每一滴水滴,但我们可以通过描述形状规则让计算机绘制它们。这样,我们首先确定概念设计方向,然后概念设计一个能够让计算机表达这一方向的系统。由于计算机并非自动概念设计,因此设计师的感性和个性得到了充分体现。运行计算机的代码只能由编写它的人解读,最终的概念设计是设计师的个人作品。

将“概念设计”和“体验”视为一组

吉田自高中起就热爱计算机,大学和研究生阶段主修建筑学期间,他沉迷于程序开发。在一家大型建筑设计公司兼职期间,正值新国立竞技场设计竞赛,他编写了一个程序,将桁架结构与建筑师概念设计的大型波浪形屋顶连接起来。学生时代,他结识了一位来自美国的教授,这位教授教授计算概念设计,吉田对此产生了浓厚的兴趣。

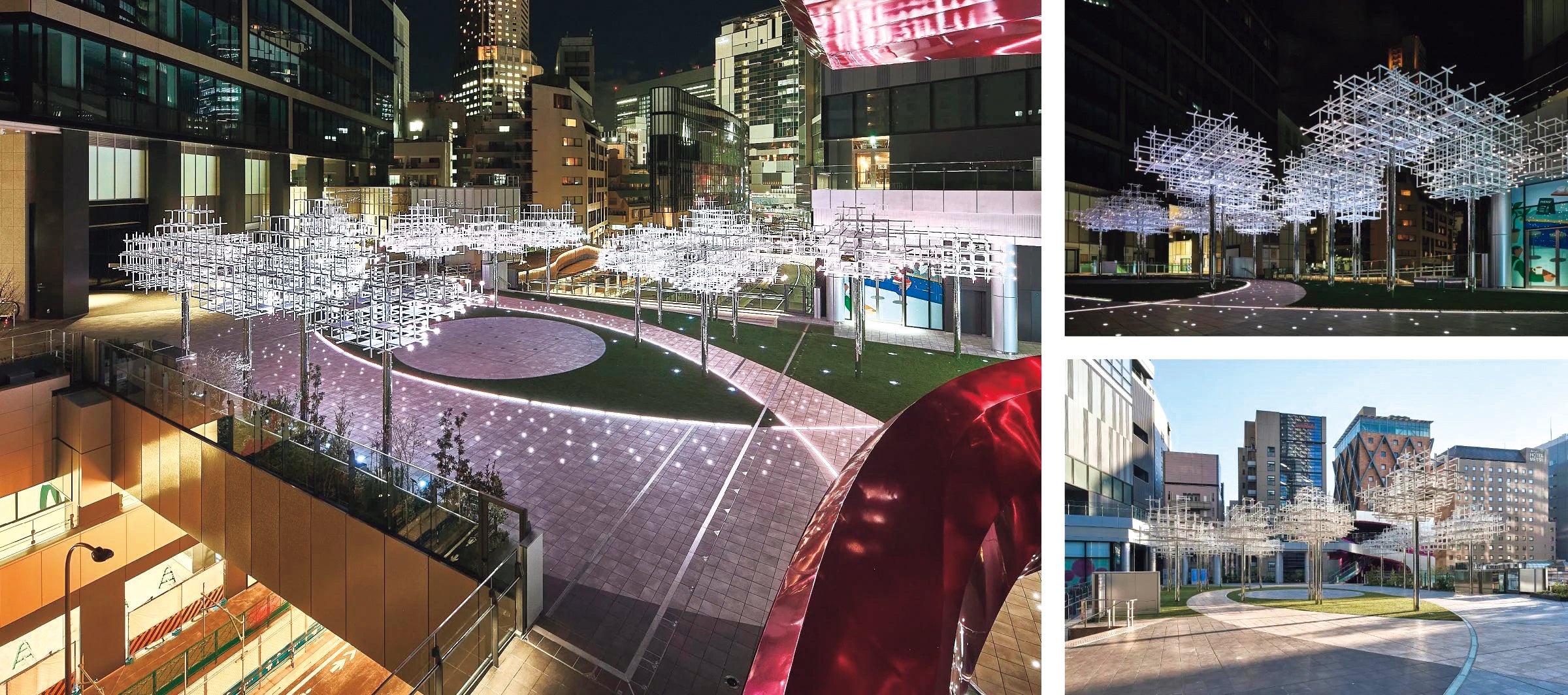

吉田在乃村工艺社株式会社开始工作后参与的第一个计算概念设计项目是为一家商店设计艺术品。

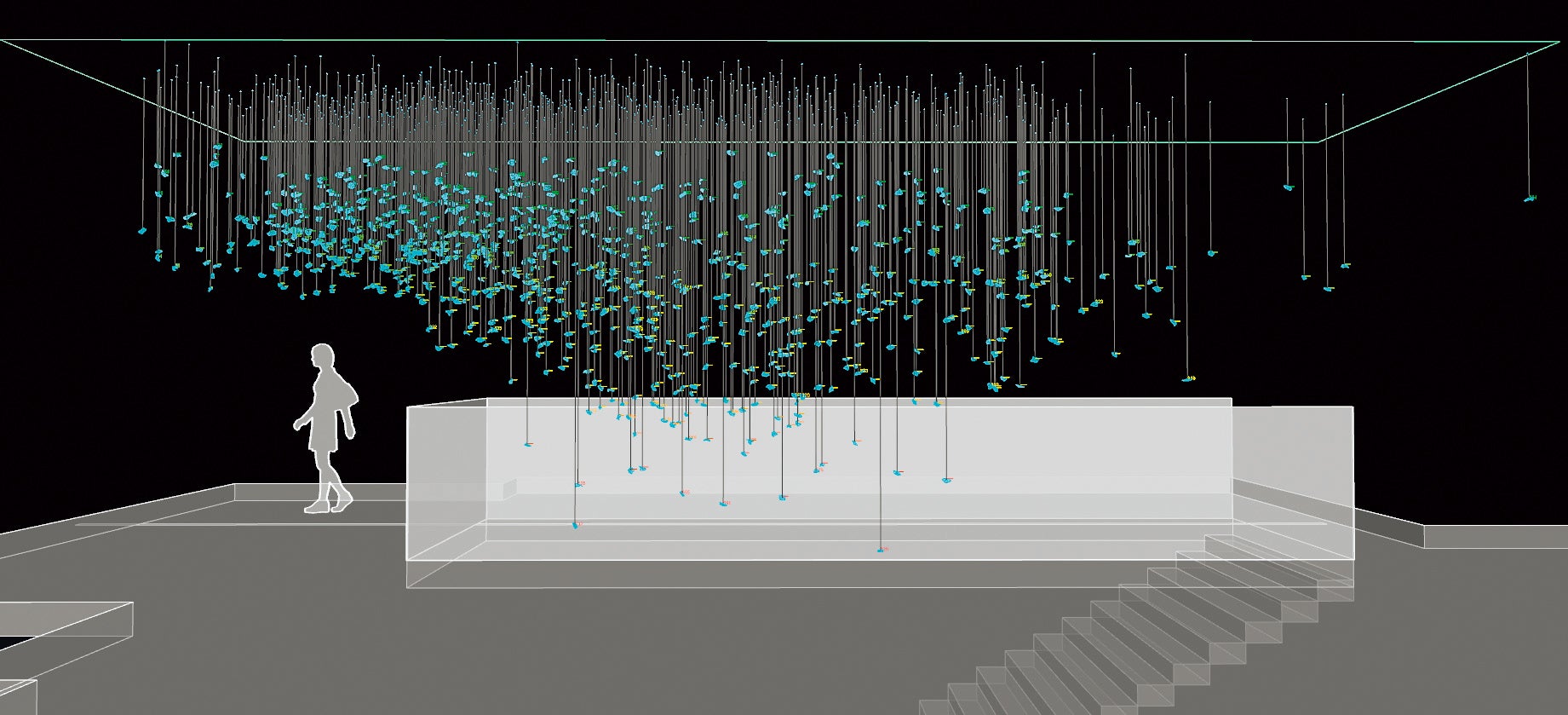

“我想设计概念设计。不是那种看起来像花瓣飘落的吊灯,而是那种看起来像真的花瓣从天花板飘落下来的东西。所以我把天花板上的百叶窗设置在和真的花瓣相同的位置,并编写了一个模拟程序,让花瓣从百叶窗的缝隙中飘落下来。”

然后,我们在程序上验证了花瓣的动感,定格了花瓣美丽的瞬间,并制作出了真正的花瓣。我们提取了每片花瓣的XYZ坐标来确定它们的位置,然后将它们悬挂在天花板上。被风吹动的花瓣会根据其方向和倾斜度呈现出不同的外观。由于不可能完全复制这些形状,所以我们编写了一个程序,用近似的图案来代替它们。最终,我们制作了20种不同类型的亚克力花瓣。

吉田大约七年前开始从事这个项目。当时,计算概念设计在他的领域几乎尚未得到应用。从那时起,他参与了各种各样的项目,并与外部创作者互动,拓展了计算概念设计的使用范围。

乃村工艺社的作品不仅仅是创造空间,它常常将呈现和体验的元素融合在一起。当我们尝试将计算概念设计融入其中时,发现效果非常好。即使是乍一看很难的问题,也能通过程序出奇地轻松解决,并提出相应的方案。就这样,我们逐渐拓展了能够做的事情。

要想创作出好的作品,将空间概念设计和空间体验作为一个整体来思考非常重要。所以在概念设计空间时,你需要同时考虑呈现效果。而且,如果你会写程序,思考呈现效果就会更容易。如果你在电脑上创建一个模拟器,你就能轻松地思考如何在空间中移动光线,或者图像会呈现出什么效果。

创造“追求高度的非凡”

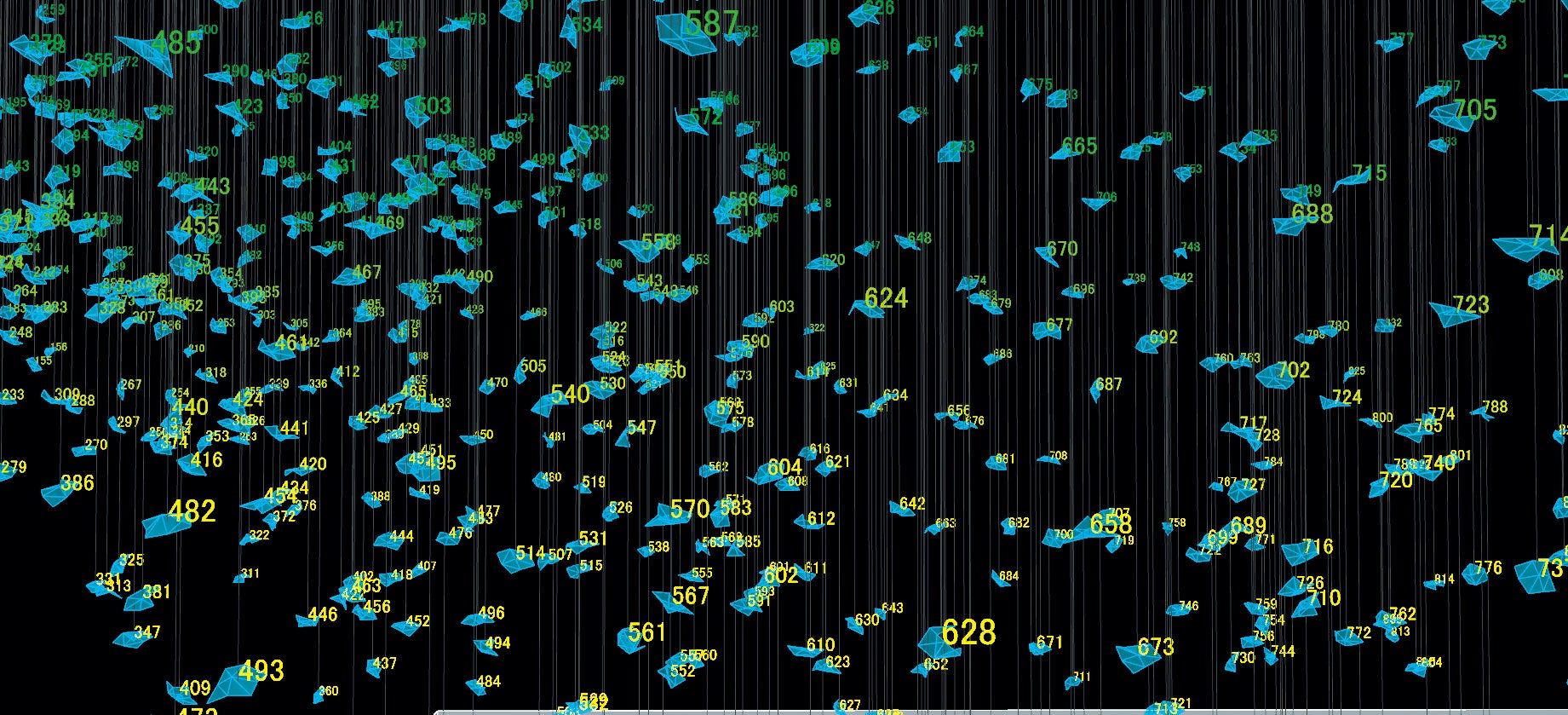

近年来,运用计算机概念设计来创造空间概念设计和体验的项目越来越多。例如,2019年在涩谷Scramble Square开业的观景设施“SHIBUYA SKY”。吉田及其合作公司负责了从14楼入口到45楼、46楼以及屋顶观景台“SKY STAGE”的空间概念设计。

“概念是这个瞭望台是在涩谷建成的意思,或者创造只有在涩谷才能体验到的体验。因此,当您与项目团队一起思考时,广岛和宫岛的弥山也是如此,但是当人们爬到高处时,他们走在陡峭的道路上,在途中装载石头并留下自己的痕迹尝试。屋顶上的SKY STAGE有一种压倒性的开放感,所以在通往那里的道路上,我们创造了一个有点黑暗和压抑的空间,通过像山路这样狭窄的地方,或者,实时可视化涩谷市的各种数据,并将其与窗外的风景进行对比,体验许多故事并创造空间”

吉田说,他想象了一种需要努力达到更高水平的空间体验,并使用计算概念设计创造了它。

首先,在14层的SENSING HALL,暗示着非凡体验的光线和天花板上随着人移动的互动图像,让人自然而然地联想到向上。进入电梯,随着电梯速度的提升,图像和声音在天花板上流动,营造出一种跃迁至非凡境界的感觉。此外,从45层通往楼上的走廊一片漆黑,细细的光线沿着走廊延伸,仿佛在引导着人们向上。在黑暗空间中压抑的情绪在屋顶的SKY STAGE上得到了释放。这座建筑距离地面250米,我们从屋顶发射了250米的激光束,让参观者可以从最高的舞台仰望天空。这些空间概念设计和体验,包括光线的流动、图像的插入以及画廊展示的布置,都是通过程序解决的。我们如何才能丰富空间体验?我相信这个项目只有通过计算概念设计才能实现。

我想融合手工和数字

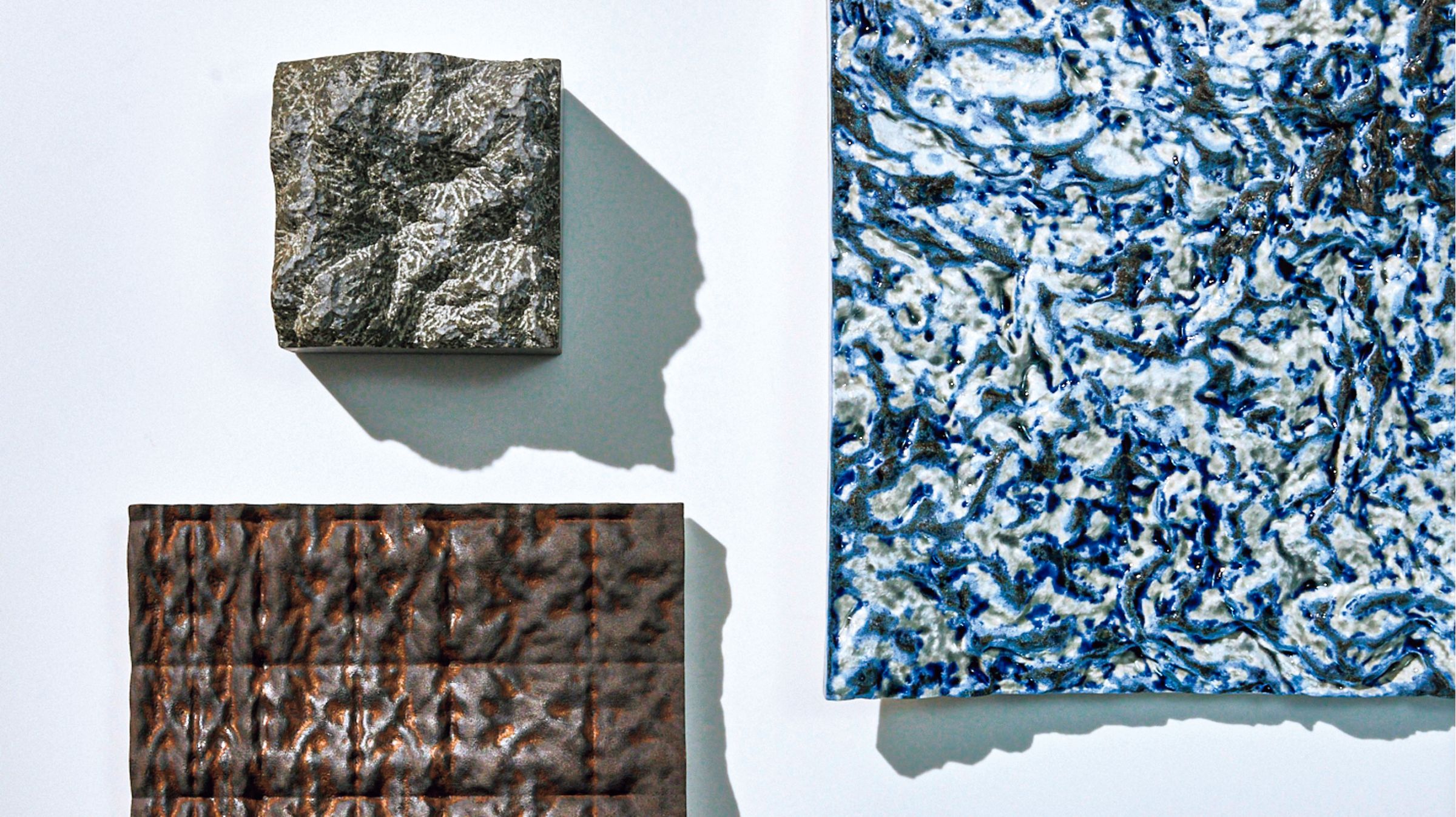

有些用途是为舞台设计而生,而其他用途则是利用计算概念设计实现的。最近,吉田一直致力于瓷砖生产。他与中国和日本的制造商合作,挑战工匠难以手工制作的瓷砖。

这是中国VIP创新中心的外墙,采用3D瓷砖制成。图案文化在中国自古以来就根深蒂固,因此我们认为以数字化的方式重新诠释它对创新中心来说意义非凡。

图案是由平面几何图案构成的,但通过程序不断改变单一形状,就能创造出极其复杂的图案。通过改变参数,可以生成几乎无限的变化。在本例中,每块瓷砖的表面都绘制了15种图案,然后使用能够打印陶瓷的3D打印机输出。瓷砖经过上釉和烧制,因此其质感和触感与陶瓷完全一样。这些从平面到立体的图案,展现了图案的全新可能性。

这些瓷砖在中国客户中大受欢迎,因此我们又接到了一次自由概念设计的委托。这次,我们决定赋予图案以意义,并以鹤和龟为主题,创作出带有吉祥图案的瓷砖。我们以鹤翼优美的曲线和龟背的脊线为灵感,运用程序概念设计有机的三维轮廓。仅鹤的概念设计就有20种,但无论它们以何种方向组合,都能完美呈现。我相信,鹤和龟的粗犷曲线以及它们细腻的雕塑感线条,只有通过计算机概念设计和3D打印机的结合才能实现。

.jpg)

现在,吉田正尝试利用计算概念设计将手工工艺与数字制造结合起来。

例如,我们可以让工匠雕刻石头表面,然后进行3D扫描,并使用程序进行概念设计。或者,我们可以提取工匠制作的木制物品的骨架概念设计,同时让它像树一样随意生长。如果我们在外墙上使用任何一种方法,我认为我们都能创造出工匠之手留下痕迹的印象。

吉田还在研究各种各样的未来实验主题,例如尝试使用金属和玻璃等材料来传递信息和创造空间,而不是使用液晶显示器或LED等发光显示器。

“日本的计算概念设计远远落后于其他国家。正因如此,我才想坚持不懈地探索具有挑战性的主题,并将其传播到社会各界,哪怕只是很小的一部分。”

(2024年11月采访。报道的头衔是采访时的头衔。)

吉田敬介照片=©木内和美

简介

吉田圭介乃村工艺社

创意总部内容整合中心创意指导部2号房间BIM概念设计团队未来创造研究所NOMLAB设计师/概念设计工程师

Media乃村工艺社的媒体

- 乃村工艺社SCENES

如需咨询/委托报价/索要资料,请通过以下方式随时与我们联系。

常见咨询与常见问题另于“常见问题”页面发布,

请充分利用。