食と農業の未来を 子どもたちと一緒に考える

- #ソーシャルグッド

- #フェアウッド

廣瀬文栄さん株式会社クボタ

クボタKSG推進部 担当部長 推進第二課長

柳原朋子さん乃村工藝社

クリエイティブ本部プランニングプロデュースセンター 副センター長

角田裕美さん乃村工藝社

ビジネスプロデュース本部 第一統括部 公民連携プロジェクト開発1 部 KUBOTA AGRI FRONT 統括責任者

sustainability ─ 子どもたちとともに成長していく[農業学習施設]

KUBOTA AGRI FRONT(クボタ アグリ フロント)

北海道・北広島市

食と農業の今の課題を知り、1つではない解決方法を子どもたちと一緒に考えていく。そんなユニークな農業学習施設がある。堅くなりがちなテーマにもかかわらず、参加した子どもたちは皆、楽しそう。知らない子どうしでもすぐに打ち解けて、プログラムに夢中になる。この施設はいかにして生まれたのか。コンセプトづくりから運営までを追った。

新しい街に農園をつくりませんか?

新しくできる“共同創造空間”に農園をつくりませんか──

クボタにオファーがあったのは2020年の末のこと。オファーしたのは、新球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」を核として新しい文化を創造する街、北海道ボールパークFビレッジを建設中の北海道日本ハムファイターズだった。 翌2021年1月、クボタは会社として参画を決定するが、当初はまったく白紙の状態からのスタートだったと、プロジェクトの責任者を務めたクボタの廣瀬文栄さんはいう。

「当初、ファイターズさんのイメージは農園だけだったんです。でも、クボタとしては、せっかくこんな素晴らしい場所で共同創造空間をつくるのだし、ファイターズさんのファンもたくさん訪れる。日本中の注目を浴びるわけですから、やはり一般の人たちに向けた施設をつくりたい。クボタはスマート農業を推し進めていますけれど、スマート農業は多くの人たちの理解がないと進まない。それなら、ここを起点に発信していこうという考えでした。ですから、スマート農業の農園を組み込むことだけは、最初からの前提でした」(廣瀬さん)

しかし、施設全体のコンセプトをどう構築するのかについては、なかなか議論が進まない。決まらないまますぐに数カ月が経過した。

「クボタにとって、今回のプロジェクトには大きなチャレンジが2つありました。1つは、一般の方々に向けたクボタ初の企業PR施設であるということ。もう1つは、Fビレッジの開業日が2023年3月30日と決まっていて、スケジュールが非常にタイトだったことです。しかし、クボタにはこの2つに対応するノウハウがない。それで、私たちブランディング部門が担当になったのを機に、人が生きる上で大切な食と農業というテーマに、今、さまざまな課題があることを多くの人に知ってもらう、その意味での農業学習施設にしようという方向性だけは決め、経験豊富な乃村工藝社さんに入っていただくことにしました」(廣瀬さん)

乃村工藝社に声がかかったのが2021年9月。すでにFビレッジ開業まで1年6カ月、KUBOTA AGRI FRONTのグランドオープンまで1年9カ月に迫っていた。

時代を超えて成長する施設に

声がかかってから1週間で両社の新しいチームが立ち上がり、農業学習施設のコンセプトをつくるための議論が始まった。乃村工藝社側で担当したプランナーの柳原朋子さんは、まずは多種多様な情報をインプットすることから始まったという。

「通常、企業の施設などの場合は、まず与件が示され、それに対して提案、フィードバック、修正を繰り返していきます。でも今回は、与件はなくて、ゼロからクボタさんと一緒に考えていく。だから、廣瀬さんたちからは、食と農業の課題であるとか、農林水産省の考え方とか、クボタさんが行ってきたアグリキッズキャンプでの子どもたちの反応、あるいは最近感動した話まで、ありとあらゆる話を伺いました。

それらのインプットを発想の肥やしにしていくんです。その上で、さらに一緒に議論を続ける。注目されているチャレンジングな施設を一緒に見に行ったりもしました。とにかく浴びるように学ばせていただきました」(柳原さん)

ブレストや施設見学を繰り返すうちに、大事にすべきことが見えてきたと、廣瀬さんはいう。

「まず、寄り添うということ。来場者さん、なかでも子どもたちの目線にとことん寄り添って施設をつくること。そして、体験してもらうこと。そこに軸足を置こうと思いました」 (廣瀬さん)

こうした多くの議論を経て、乃村工藝社チームから1つのコンセプトが提案された。<食と農業の未来を志向する仲間づくりの場>というものだった。廣瀬さんはいう。

「提案されたコンセプトを見て、これだと思いました。そのキーワードで、KUBOTA AGRI FRONTの根っこというか、核が決まったんです。つまり、施設が竣工してプロジェクトが終了するのではなくて、施設の竣工からスタートして成長していくプロジェクト。食と農業という人間にとって共通のテーマに対して、時代が遷り変わっても進化を続ける。それは、農業機械や水道インフラといった時代を超えた事業を手掛けるクボタらしい施設にもなり得ます。そんな意義が、このコンセプトに集約されていると思いました」 (廣瀬さん)

1つのカードゲームが流れを変えた

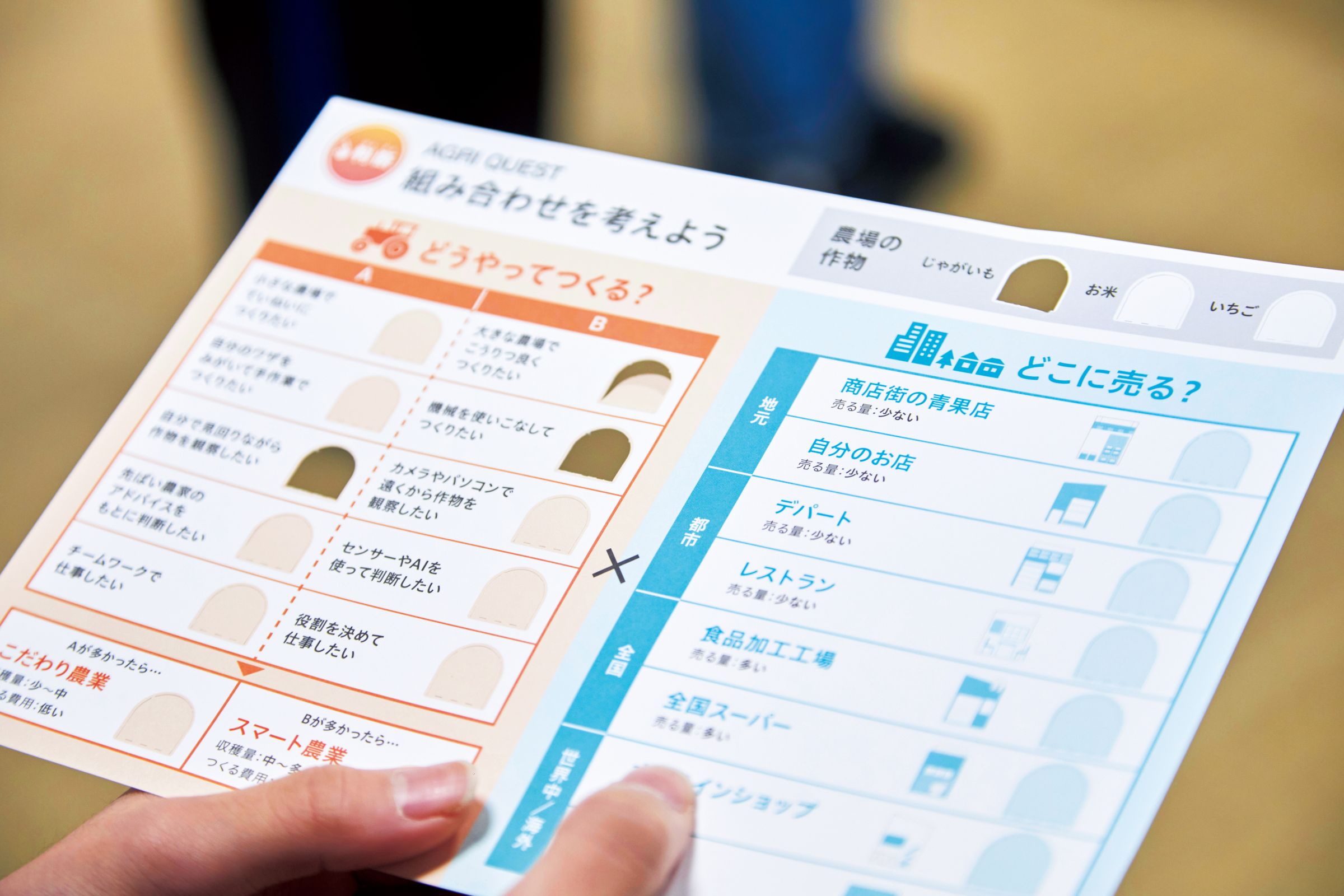

コンセプトは決まった。では、施設の中身はどんな構成にするのか。当初からの計画にあったスマート農業の農園は、屋内農場のガラスハウスとして真っ先に確定した。しかし、肝心の来場者にどんな体験をしてもらうのか、体験展示のいいアイデアが出てこない。

「スマート農業用の無人トラクターの走行が感じられる展示や、一般的な農業を紹介するような体験展示も色々とご提案いただきました。でも、なにかしっくり来なかったんです」(廣瀬さん)

そんな時、乃村工藝社チームのメンバーが見つけてきた農業経営のカードゲームが、一気に発想の流れを変えていく。

「クボタさんからずっと聞かされていたのは、農業というと、一般の人たちは、実際に田畑に出て農作業をしているイメージが強い。でも、今の農業は経営の要素が大きいんです。それなのに、現実の農家さんたちは、農作業に時間を取られてしまって、経営に割ける時間がとても少ない。そこを解決するのが、スマート農業なんです、と。 農業経営という視点がキーになると感じ始めていたときに、そのカードゲームと出合ったんです。それで、農業経営者の視点をコアに据えようと心が決まり、農業経営を体験してもらうゲームへと発想を転換しました。まさにターニングポイントでしたね」(柳原さん)

廣瀬さんが続ける。

「子どもたちにとって、単なるお勉強とは違った驚きや面白さがある。スマート農業がどういうものかも理解してもらえる。最先端の農業経営シミュレーションゲームにできたらいいよね、とイメージをふくらませていって、ようやく体験展示の中心をつくれました」 (廣瀬さん)

農業は、地球からの宿題だ

完成したKUBOTA AGRI FRONTは、5つのエリアで構成されている。プログラムの最初は、食と農業に関する課題を子どもたちの興味を引くように模型で見せる[イントロダクション]。次いで映像の中に入り込むようにして食と農業の大切さを学ぶ[シアター]。そして、子どもたちがチームに分かれて農業経営シミュレーションゲームを競い合う[フィールド]。実際に作物を栽培している屋内農場と植物工場の[テック ラボ]。最後は、知ったこと、感じたことを語り合う[テーブル]と続く。全体のテーマは、「農業は、地球からの宿題だ」。 どのエリアにも、案内役のコミュニケーターがいて、来場者と会話しながら、一緒に食と農業の課題と、1つではない課題の解決策を考えていく。

既存の学習施設のイメージとはかけ離れた活気あるプログラムが、KUBOTA AGRI FRONTの最大の特徴でもある。 実は、その運営は乃村工藝社が担っている。同社には、施設や展示の企画、設計、制作を行う機能に加えて、完成した施設の運営を請け負う機能がある。プロジェクトの途中からは、乃村工藝社の運営チームも参加し、来場者を飽きさせないプログラムの編成など、一緒に展示内容を検討した。同時に、地元でのコミュニケーターの採用や研修も進めていった。 KUBOTA AGRI FRONTの統括責任者として、コミュニケーターを育成している乃村工藝社の角田裕美さんは、いい人材の採用が施設のパワーになっているという。

「応募してきた人の前職は、パン屋、学習塾、道の駅、空港、飲食などさまざま。共通するのは、アテンド業務の経験がないことと、この施設のコンセプトに共感してくれていることでした。経験はないけれど、施設への想い入れがあるので、ポテンシャルはすごく高い。話すことのベースになるシナリオはあるものの、研修では、覚えて話すだけではなく、各エリアのコンセプトを理解して、何を伝えたいのか、考え方の姿勢から身につけてもらいました」(角田さん)

ポテンシャルの高さは、施設のオープン前に意外な形で現れた。

「プログラムの最後におむすびを食べていただくのですが、白むすびでは子どもたちは喜ばないだろうから、ふりかけにしようとか、炊き込みご飯はとか、色々と議論がありました。でも、それを聞いたコミュニケーターたちは、プログラムを通じて学んだこと、体験したことを噛みしめるには、むしろ塩むすびしかない、という意見でした。それに私たちも賛同し、意見を採用したんです。皆さん、施設のコンセプトを受け継いで、次の企画などを自発的に提案してきます。施設とともに、コミュニケーターも成長しているんですね」(角田さん)

コミュニケーターになりたい

廣瀬さんは、“仲間づくりの場”として、KUBOTA AGRI FRONTの広がりや成長を実感している。

「子どもたちを集めて、北海道大学さんとトラクターの遠隔操縦のイベントをしたり、北海道三笠高校や北海道岩見沢農業高校の高校生にカフェや農園の企画に関わっていただいたり、まさに食と農業に関わる方々と一緒に、この場をつくっています。 来場者も、最初は見知らぬ子どもどうしだったのが、プログラムが終わる頃には打ち解けて仲よしになる。時には、親御さんまで仲よくなる。子ども向けにコミュニケーターのお仕事体験イベントをしたら、将来はコミュニケーターになりたいという子が続出しました。恥ずかしくて自分の名前も言えなかったような子が、大きな声で農業の未来を語ってくれたりする。子どもたちの感想を読んで、私たちの想いが伝わっていることに感動もします。 このKUBOTA AGRI FRONTは、常に本質に立ち返り、未来に向けてアクションし続ける場でありたいですね」

(2024年12月取材。記事の肩書は取材時のものです)

取材・文=能勢 剛(『日経トレンディ』元編集長)

写真=©Kenta Yoshizawa

プロフィール

廣瀬文栄さん株式会社クボタ

クボタKSG推進部 担当部長 推進第二課長

柳原朋子さん乃村工藝社

クリエイティブ本部プランニングプロデュースセンター 副センター長

角田裕美さん乃村工藝社

ビジネスプロデュース本部 第一統括部 公民連携プロジェクト開発1 部 KUBOTA AGRI FRONT 統括責任者

Media乃村工藝社のメディア

- 乃村工藝社SCENES

お問い合わせ/お見積もり依頼/資料請求は下記よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせの多いご質問や、よくいただくご質問は別途「よくあるご質問」ページに掲載しておりますので、

ご活用ください。